La librera de París

22,00 € IVA incluido

AUTORA: Kerri Maher

TRADUCTORA: Ana María Martínez

COLECCIÓN : Serie M

ENCUADERNACIÓN: Rústica

ANCHO . 14 cm

ALTO: 21 cm

PÁGINAS: 416

IDIOMA: Castellano

“Sylvia tenía una cara vivaz de modelado anguloso, ojos pardos tan vivos como los de una bestezuela y tan alegres como los de una niña y un ondulado cabello castaño que peinaba hacia atrás partiendo de su hermosa frente y cortaba a ras de sus orejas y siguiendo la misma curva del cuello de las chaquetas de terciopelo que llevaba. Tenía las piernas bonitas, y era amable y alegre y se interesaba en las conversaciones, y le gustaba bromear y contar chismes. Nadie me ha ofrecido nunca más bondad que ella.”

Ernest Hemingway. «París era una fiesta»

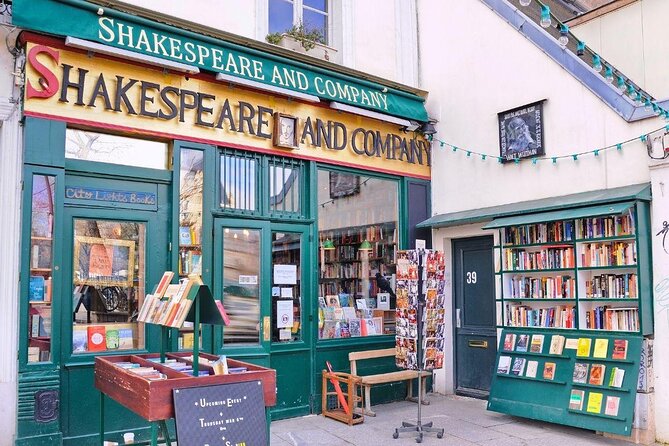

Con La librera de París, Kerri Maher consigue que los lectores viajemos en el tiempo y nos adentremos en el universo de la mítica Shakespeare and Co. La autora norteamericana nos transporta a esa ciudad única en un libro que dibuja con certeza y poética una época irrepetible

| Editorial | NAVONA |

|---|

SINOPSIS

«En el París de los años 20, se podía afirmar sin temor a equivocarse que detrás de un gran escritor, siempre estaba Sylvia Beach. Muchas veces, Sylvia Beach estaba delante y se atrevía a hacer lo que ellos no habían imaginado. La librera más famosa de la historia, la mujer que convirtió un local en la orilla izquierda del Sena en templo libresco para los expatriados americanos, merecía inspirar una ficción basada en hechos tan reales como asombrosos. Kerri Maher ha convertido al más mítico de los mitos del París que era una fiesta en la protagonista de La librera de París.

La novela arranca cuando Sylvia todavía es una muchacha que acaba de instalarse en París. Cruza el Pont Neuf y se adentra en el Barrio Latino. Pero hay paseos que pueden cambiar una vida. Y hasta la historia de la literatura. Ese día Sylvia se dio de bruces con La Maison des Amis des Livres y con su destino. La Maison era la librería regentada por Adrienne Monnier. La amistad fue inmediata. El amor vendría después. Y el otro amor, el de los libros, marcaría la vida de estas dos mujeres valientes. Adrienne convenció a Sylvia para que abriera en un local frente al suyo en la calle Odeon, una librería para los muchos estadounidenses que vivían en la ciudad. No era fácil en aquella época encontrar ejemplares en inglés y Sylvia no se lo pensó: fundó Shakespeare and Co. Entre los ilustres visitantes de su establecimiento estaban Hemingway y Fitzgerald, Ezra Pound y T.S. Eliot o una Gertrude Stein que no la veía con muy buenos ojos, sino con los ojos de la envidia.

Pero si hubo un escritor que cambió la vida de Sylvia y al que Sylvia le concedió la oportunidad de publicar su obra maestra fue James Joyce. Si no hubiera sido por Beach, el Ulises -ese libro entonces prohibido, abominable, indecente, incomprensible, extraño- jamás habría visto la luz. A Sylvia Beach tenemos que agradecerle haber tenido el arrojo y el tesón, haberse sacrificado sin miedo a lo que pudiera pasarle, haber luchado contra viento y censura para publicar a Joyce.

De entre todos los episodios de una vida memorable, Kerri Maher elige éste para vertebrar su novela. Consigue la autora transportarnos a esa ciudad única en un libro que dibuja con certeza y poética una época irrepetible. Absorbente e hipnótico, puede que quien lo lea sienta el deseo irrefrenable de visitar Shakespeare and Co. La mala noticia es que el local que ahora lleva ese nombre en la rue de la Bûcherie no es el mismo que fundó Beach. La buena, que la magia de los libros es contagiosa y, por algún conjuro prodigioso, el espíritu de Sylvia Beach sigue susurrando sus recomendaciones entre las estanterías atestadas y los anaqueles escondidos». Por Vanity Fair para Open Bank

LA AUTORA

La escritora estadounidense, Kerri Maher se crio en California y ha vivido en Boston y Nueva York antes de instalarse en Massachusetts, donde se dedica a escribir a tiempo completo. Estudió un máster en la Universidad de Columbia e impartió clases de escritura creativa durante ocho años, primero en el Undergraduate Writing Program y más adelante en la Farleigh Dickinson University.

Bajo el seudónimo Kerri Majors ha publicado títulos como The Kennedy Debutante, The Girl in the White Gloves o This is Not a Writing Manual. El éxito internacional ha llegado con la novela la novela La librera de París, firmada con su nombre real.

Kerri Maher es fundadora del blog de literatura juvenil YARN (Young Adult Review Network), galardonado con el Innovations in Reading Prize.

«He intentado mostrar el corazón de la mujer que fundó la librería Shakespeare & Co en París”, dice, al otro lado de la pantalla, desde su casa en las afueras de Boston (EE.UU.), la californiana Kerri Maher. Su novela La librera de París, reconstruye la peripecia vital de Sylvia Beach, a caballo entre la historia de amor, la épica de construcción de una librería mítica a contracorriente y finalmente la desintegración de toda esa energía vital. Con secundarios de lujo como Hemingway, Joyce, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein… y su pareja, la también librera Adrienne Monnier.

Cuando Maher era estudiante de Filología Inglesa en la Universidad de California, en Berkeley, “estaba obsesionada con los años 20. En una caja llena de libros de segunda mano que instalaba una librería frente a la facultad, encontré las memorias de Sylvia Beach, que compré por un dólar. Me fascinaron, esa fue la primera vez que supe que había abierto la librería en París en 1919, y que había publicado el Ulises, la novela de James Joyce. La historia se quedó en algún rincón dentro de mí y, muchos años después, ya convertida en novelista histórica, con otros libros publicados, sobre la familia Kennedy o Grace Kelly, se me ocurrió que era una excelente idea convertirla en protagonista de su propia novela”.

En el proceso de investigación, le sorprendió descubrir muchos detalles de su relación sentimental con la librera Adrienne Monnier. “Beach escribió sus memorias en los años 50 cuando las relaciones entre personas del mismo sexo se veían de manera muy diferente a la de los años 20, que fueron extremadamente liberales. Por ello, Beach no habla mucho sobre Adrianne”.

Eran mucho más que librerías. “Podríamos decir que hacían de conserjes o de punto de información de todos aquellos letraheridos que llegaban a París. Sylvia permitía a sus clientes que usaran la dirección de la librería como apartado de correos donde recibir cartas y paquetes. Les encontraba apartamento, les hacía de guía, les ponía en contacto con los clientes de la librería de Adrienne, es decir, intelectuales franceses. Fue epicentro también de aquellos que llegaban huyendo de la Unión Soviética”.

El personaje de la librera está tratado novelísticamente: la vemos hablar, pensar, en un montón de gestos y momentos de su vida cotidiana y privada. “Investigué hasta donde pude, por ejemplo leyendo sus cartas, y el resto es ficción –responde la autora– pero creo que es una construcción muy realista: la describían como alguien que hablaba muy rápido, de un modo casi pajaril. Le encantaban los juegos de palabras, tenía mucho humor, era alegre y tendía a mirar el lado positivo de las cosas. Ella misma se definió como aventurera, se veía así”.

“Me ha sorprendido la intensidad de su relación con Adrienne Monnier, de la que no se ha hablado mucho”

La historia de ese establecimiento “es la de los años 20 y 30, de toda la increíble energía, el entusiasmo y el optimismo que hubo tras la primera guerra mundial, creían que iban a renovar la literatura y a rehacer el mundo a partir de los escombros y las cenizas de la guerra. El Ulises de Joyce fue prohibido por las fuerzas conservadoras que dominaban Estados Unidos e Inglaterra y, en ese momento, París grita: ‘¡Aquí somos libres, lo editaremos nosotros!’. Eso es muy emocionante, así se sentían los parisinos en los años 20”. También se ocupa de la edición pirata de la obra que publicó Samuel Roth en EE.UU.: “Hablé con su nieta, me dijo que él nunca tuvo una conciencia de estar haciendo nada ilegal sino difundiendo una obra que no podía publicarse legalmente, Aunque sacó de sus casillas a Beach y Joyce, que dejaron de ingresar mucho dinero, hay que reconocerle el mérito de haber convertido una obra difícil, experimental, rabiosamente moderna, en un producto de masas”.

“Lo bueno fue hablar de todos esos escritores que no eran aún famosos, como Ernest Hemingway, F.Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce… Es el momento en que adquieren fama y atraen a más autores a la ciudad. En los años 30, con la depresión y la locura de Hitler, todo cambió”. A diferencia de entonces, Maher cree que “EE.UU. goza hoy de plena libertad de publicación, con leyes que protegen la libertad de expresión, pero en cambio se observa un recrudecimiento de la censura en las escuelas y en el acceso a los textos por parte de ciertas comunidades, por considerarse ciertas obras ‘inapropiadas’ como ha sucedido con el cómic Maus de Art Spiegelman”.

Sobre sus secundarios de lujo, la ilustre clientela de la librería, apunta que “algunos tomaron sendas oscuras en la parte final de sus vidas, como Hemingway, que se suicidó, o Ezra Pound, que abrazó el fascismo, pero entonces eran hombres jóvenes, llenos de excitación y fe en su trabajo”. A todos ellos, en su narración, los baja del pedestal, como cuando vemos a Joyce destrozado porque su mujer, Nora, lo abandona volviendo a Irlanda sin él. “Son los dioses de la literatura en inglés, pero de jóvenes, con solo unos libros publicados, no eran más que personas”. La celebridad era Beach, a la que iban a ver todos los escritores y aspirantes a serlo, algunos con una carta de recomendación de algún autor famosos, como Sherwood Anderson, “para que ella les hiciera un poco de caso”.

La obra se ocupa de la pelea entre Beach y Gertrude Stein cuando esta se entera de que van a publicar el Ulises de Joyce y, escandalizada, acude en persona a la librería, para devolver su carnet de clienta. “Stein volvió al cabo de un tiempo, y retomaron su amistad donde la habían dejado”, matiza Maher.

Si bien en los años 20 “los cabarets y bares gay eran los lugares más a la moda en la noche de Nueva York, Chicago, Berlín o París, técnicamente solo eran legales en Francia porque habían despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. París era el lugar más liberal del mundo”.

Hoy en día, las librerías ya no cumplen semejantes funciones, con algunas excepciones (y salvando las distancias), como la City Lights en San Francisco o el caso de la barcelonesa Finestres (que cuenta con habitación para alojar escritores). La actual Shakespeare & Co en París no tiene nada que ver con la original, ni en la propiedad ni en la ubicación pero, como apunta Maher, “sí es continuadora de su espíritu, por ella han pasado (y pernoctado) muchos de los grandes escritores de EE.UU. Abrió en 1951, diez años tras el cierre de la original a causa de la ocupación nazi, y lo hizo bajo el nombre de Mistral. Su dueño, George Whitman, se hizo amigo de Beach, una de las habituales del lugar, y la rebautizó como Shakespeare & Co en 1964, dos años tras la muerte de Beach”. Xavi Ayén

WHO IS SYLVIA?

«Estoy sentado en la Closerie des Lilas. La terraza es un enjambre y el mariscal Ney blande su espada de bronce. El camarero no se parece a Jean con su bigote de dragón, pero me sirve una cerveza como un tanque. Quiero ir a verla esta misma tarde. A Sylvia. Shakespeare and Company no está lejos. Sólo tengo que atravesar los jardines de Luxemburgo. No me han puesto aperitivo y acompaño la cerveza con una buena medida de observación bajo los árboles. Espero a ver pasar por el bulevar a Aleister Crowley, “el hombre más malvado del universo”, pero, mientras tanto, quizá esté por aquí, entre tantas cabezas la rubia angelical de Scott Fitzgerald, aunque no la distingo. Un distingué es como llaman en París a mi jarra de cerveza. Cuando me despido de la Closerie, el sol ya pinta de sombras a los clientes del café.

Dupuytren es una calle pequeña y empinada a la vuelta de la esquina de la calle del Odeón. En el número ocho ahora hay una tienda de productos de aromaterapia. Antes de que Sylvia montara su negocio había una lavandería donde Adrienne Monnier recordaba haber roto de niña, columpiándose, el cristal que dividía sus dos únicas habitaciones. Adrienne fue quien encontró el local cuando ambas se conocieron. Soñaban entonces con abrir una sucursal de La Maison des Amis des Livres, la librería de la francesa, en Nueva York pero, en lugar de esto Sylvia, ayudada y asesorada por su amiga, se decidió a abrir una librería estadounidense en París, donde los alquileres y el coste de la vida eran mucho más bajos.

El escaparate está enmarcado en madera, y veo a Sylvia dirigiendo a los hombres que empapelan las paredes con tela de saco. Desde el bulevar Saint Germain se acerca Charles Winzer, un amigo de Adrienne. Lleva bajo el brazo el cartel que ha pintado con el retrato de Shakespeare, el “socio Bill” como le llama ella, que Sylvia quiere colgar fuera, igual que una matrícula. También llegan los libros. Vienen de Inglaterra y de Estados Unidos en grandes baúles. Docenas de rossignols o saldos franceses junto a los Joyce, Keats y Pound por los que Sylvia suspira y que pronto pueblan el escaparate. En el interior, el expositor de revistas ya muestra los últimos números donde publican los jóvenes escritores: New Republic, Egoist, The Nation, Little Review, Playboy…; y decoran las paredes pequeños tesoros fotográficos: Walt Whitman ilumina de azul con su mirada el pequeño local, como combatiendo la penumbra que emana Poe, siempre oscuro, a su lado. Oscar Wilde, con capa de terciopelo, parece divertirse con el asunto. Alguien me dice algo. Es un motorista bajo el casco. Estoy en medio de la calzada. Me aparto. Los botes de lavanda y de hierbabuena y el cartel de la marca han vuelto al escaparate: Aromaterapie, reza el letrero.

Escucho el bullicio procedente de Saint Germain. Dupuytren parece un callejón sin salida, cerrado por un portalón de madera tallada bajo una arcada que gobierna un rostro de mujer. Recuerdo a Sylvia en las palabras de Hugh Ford: “Los que llegaban a Shakespeare and Company esperando encontrarse con una rebelde de gustos vanguardistas y lascivos terminaban llevándose la impresión contraria: su compostura y su sensatez se reflejaban hasta en su ropa. Alejada de su entorno bibliófilo, Sylvia podía haber pasado por la secretaria de una multinacional, o por una maestra formal, enérgica y formidable…” Desde allí vuelvo la vista atrás y entre los adoquines de la calzada se recorta la figura de André Gidé, inconfundible con su sombrero Stetson de ala ancha y su cigarro. Gidé es tímido y no quiere molestar y permanece por detrás del umbral, limitándose a asomar la cabeza. Sylvia sale a recibirle. Acaba de poner a buen recaudo Los silencios del coronel Bramble, que le ha regalado otro André, esta vez Maurois. La librería apenas lleva una semana abierta pero no cesan de presentarse los amigos. Entre ellos la pandilla de Leon Paul Fárgue, uno de los fundadores de la Nouvelle Revue Française, junto a su amigo Gallimard, y de Larbaud y Paul Valéry. Sylvia se ríe porque éste le acaba de contar que, de joven, en Londres, llovía cada día y se sentía solo y desgraciado. Vivía en una sucia habitación en medio de una gran pobreza hasta que decidió suicidarse. Cuando abrió el armario para coger su pistola, se cayó un libro. Era de un tal Scholl y comenzó a leerlo. Era un libro de humor y le divirtió tanto que, al acabar, ya no tenía ganas de quitarse la vida. Dice que está dispuesta a encontrar al tal Scholl, por si acaso, mientras promete visitarle en su casa para ver los Degas, Manet y Renoir que cuelgan en sus paredes y de los que tanto le ha hablado, además de los Berthe Morisot, la famosa abuela de su mujer.

Todos los franceses llegan con el remite de la librería de Adrienne. Shakespeare and Company es una librería de préstamo, un club, una embajada y hasta una estafeta. Los estadounidenses que llegan a París establecen allí su dirección postal. Sylvia está un poco sobrepasada con tanta actividad. Llegan decenas de cartas “para entregar a Shakespeare and Company”. Uno de los primeros en aparecer por allí es Sherwood Anderson, que ha visto su libro Winesburgh, Ohio, expuesto en el escaparate. Robert McAlmon es rico y es escritor, aunque no consigue concentrarse. Habla y bromea sin parar y siempre está tratando de ayudar a sus amigos. Como el poeta Ezra Pound, quien se jacta de ser un buen carpintero (“Zapatero a tus zapatos”, suele decirle James Joyce) mientras golpea con un martillo una vieja silla adquirida en el mercado de las pulgas. Esta clase de cosas siempre le han molestado a Gertrude Stein, otra de las nuevas suscriptoras, que aparece por Dupuytren, junto a su inseparable Alice B. Toklas, y queda muy satisfecha al encontrar allí sus propios libros, hasta que Joyce ((“James Joyce; calle de l’Assomption, 5 París; suscripción por un mes; siete francos”, apunta Sylvia aquel verano) acapara la mayor de las atenciones. A Stein, como Pound, tampoco le gusta el irlandés. Sus textos le parecen innacrochables (no se pueden colgar como los picassos de su casa), igual que los primeros cuentos de Hemingway, “el mejor de mis clientes”, de cuya llegada Sylvia recuerda en sus memorias: “Al levantar la cabeza vi a un hombre alto y moreno, con un pequeño bigote, a quién oí decir en voz muy grave y profunda que era Ernest Hemingway. Le invité a sentarse y, en respuesta a mis preguntas, me informó que era de Chicago. También supe que había pasado dos años en un hospital militar recuperando el movimiento de su pierna ¿Y qué le había pasado a su pierna? Bueno, casi tan compungido como un niño, me confesó que había combatido en Italia y le habían herido en la rodilla. ¿Le gustaría ver las heridas? Por supuesto que sí. De esta forma se interrumpió todo el trabajo en Shakespeare and Company mientras se sacaba el zapato y el calcetín y me enseñaba las terribles cicatrices que cubrían la pierna y el pie…”.

Al final de Dupuytren, recorriendo el último tramo de la calle de Monsieur Le Prince, se llega al carrefour del Odeón. Las terrazas parecen ocupadas por estatuas y el tráfico me devuelve al presente. Allí mismo empieza la calle del Odeón, y en el horizonte se alza el teatro del mismo nombre, como una reproducción del panteón de Agripa, donde Sylvia siempre recuerda que una vez representaron El Rey Lear. En el número siete hay una sucursal de una conocida firma de peluquería, pero la fachada y las contraventanas del piso superior, se conservan los mimbres, son las mismas de La Maison de Monnier. A unos metros más arriba de la calle, en el doce, se acaba de mudar para siempre Shakespeare and Company. Joyce echa de menos el antiguo local. Pero el nuevo es más grande y además cuenta con un apartamento en el piso de arriba. La librería vecina sigue allí con sus molduras gastadas de color vino, pero a la compañía la ha suplantado una tienda de ropa de mujer. Una placa recuerda que Sylvia Beach editó allí Ulises hace noventa años.

A través de los cristales puedo ver a Joyce sentado “de un modo que parece estar realmente agotado” entre los jóvenes escritores estadounidenses que le veneran, aunque no lo manifiestan. Sylvia dice que James escucha siempre a todo el mundo con suma atención y cortesía, y que nadie puede resistirse a su encanto. Acaba de llegar a París desde Zúrich, auxiliado por Pound, y cuenta con tres problemas: encontrar alojamiento para su familia, alimentarla y terminar su libro. John Quinn le está comprando Ulises por capítulos desde Nueva York. Casi al mismo tiempo va publicándose por entregas y con grandes dificultades en la Little Review, pero será finalmente Sylvia, impulsada por su admiración por el autor y por las dificultades de la censura y el rechazo inicial del libro —Bernard Shaw respondió así a la oferta de suscripción que Sylvia le hizo: “Querida señora: He leído algunos fragmentos del Ulises publicados en forma de serial. Constituyen una asquerosa muestra de un momento repugnante de nuestra civilización, pero sin duda son reales; me gustaría rodear Dublín con una barrera de seguridad, y también a todos los hombres entre los quince y treinta años; obligarles a leer toda esa hedionda e indecente mofa y obscenidad mental. Tal vez usted considere esto arte…”—, quien se ocupe de él y de casi todos los asuntos del genio de Dublín durante más de una década.

El cielo es transparente y, al bajar la vista, veo cómo George Antheil escala al piso de encima de la librería, donde vive, ayudándose con el cartel de “el socio Bill”. Se le han olvidado las llaves. Sylvia siempre se ríe con ésta y otras de sus locuras, como la idea de cambiarle los títulos a todos sus libros para venderlos mejor. George entra y sale del local con decenas de volúmenes que devora. George es otro miembro de “la masa” de Shakespeare and Company. George es concertista de piano y se ha trasladado a París junto a su mujer, Boske, para componer. Sus días transcurren entre el Ballet Mechanique, que construye al piano del piso de Adrienne (el único del que puede disponer), y el establecimiento de Sylvia.

Tras el éxito de Ulises, la librería se ha convertido también en una editorial a la que acuden cada vez mayor número de escritores con problemas, como D. H. Lawrence, quien le pide con insistencia que se haga cargo de El amante de Lady Chatterley. Pero Sylvia sólo puede tener ojos (y apenas dinero) para James Jheezus, como le llama Pound, acaso como si se los prestase para combatir su iritis crónica y su glaucoma. Su dedicación al autor de Dublineses no se aleja mucho de esta metáfora, y se me vienen a la memoria los versos “poco inspirados”, según James Laughlin (es cierto que Joyce nunca se mostró demasiado agradecido con sus benefactores) que, en tono de parodia, le dedica a Sylvia a partir de Los dos hidalgos de Verona:

“¿Quién es Sylvia?, ¿cómo es?

¿Por qué la alaban todos nuestros escritores?

Es una joven y valiente yanqui

que, llegando desde el oeste, ha conseguido

que todos los libros puedan llegar a publicarse

¿Es tan rica como valiente

para arriesgarse a perder sus riquezas?

A su alrededor la gente grita y se encrespa

para conseguir suscribirse al Ulises,

aunque, tras haber firmado, les pese como una losa.

Entonces, dejemos cantar a Sylvia

sus temerarias dependencias de las ventas.

Es capaz de vender a cualquier mortal

el mayor “rollo” y, sin embargo, asegurar

que deja elegir a sus clientes.”

En Shakespeare and Company hay estanterías atestadas de libros, y en las paredes retratos de sus autores muertos y vivos que se multiplican, la mayoría de éstos últimos realizados por Man Ray, el artista dadá que se encuentra en plena transición al surrealismo. Hay mucho jaleo allí dentro, y los habituales entran y salen casi sin saludar a nadie, “como en una estación ferroviaria”. Myrsine, la joven griega ayudante de Sylvia, le entrega a su siempre nerviosa y dispuesta hermana, Helen (“pisadas atronadoras” la llama Joyce), las cartas dirigidas a su nombre; mientras Larbaud desenvuelve sus regalos para la librería: una pequeña casa de porcelana reproducción de la del icono y un destacamento de cadetes de plomo recién salidos de West Point y dirigidos por George Washington, que a partir de entonces montaran guardia “en la casa de Shakespeare.”

He salido de la calle del Odeón y recorro el barrio bajo un lento crepúsculo. Los pájaros cantan en dirección a los caminos de gravilla del Luxemburgo. La Rive Gauche ha cambiado. En la calle Delambre ahora hay otro establecimiento, pero no puedo evitar escuchar la música del Dingo Bar mientras Scott Fitzgerald pierde el color del rostro. Acaba de salir El Gran Gatsby’ y Lucie, la mujer del combativo André Chamson ha hecho un dibujo en el ejemplar de Sylvia. Se lo enseña a Joyce y Adrienne, sentados los tres alrededor de la estufa de Shakespeare and Company. Discuten el color de la portada de la primera edición de ‘Ulises’. El irlandés quiere que sea el azul de la bandera griega. Myrsine está subida a una escalera, ordenando los estantes. Mientras trabaja, mueve la cabeza imperceptiblemente mientras escucha a Sylvia decir que Scott gana tanto dinero con sus cuentos que tiene que gastárselo en champán en Montmartre; y que él y su mujer, Zelda, dejan billetes sin cuidado en la bandeja del recibidor de su casa para que se sirvan los que vienen a cobrar facturas. Algo escucha de Eisenstein, y de King Vidor, a quien ha llevado Scott hasta Shakespeare and Company para que Sylvia le recomiende un libro para una película. Pienso, de repente, que aquello fue hace demasiado tiempo. Los felices veinte han quedado atrás y en la terraza del Dome ya no está Pascin con sus dos modelos. La masa se ha hecho famosa y la librería ya no es el hervidero de antaño. Sólo Henry Miller y Anais Nin caminan aprisa por el bulevar Montparnasse. Él lleva bajo el brazo el manuscrito de Trópico de cáncer, y ambos van a intentarlo con Sylvia.

La depresión y la marcha de los compatriotas han hecho daño al negocio. Los viejos amigos acuden al rescate y han conseguido suscripciones y organizan lecturas. Viene T. S. Eliot desde Londres. Hemingway hace una excepción en su norma de no leer en público. Valéry recita sus poemas. Maurois sorprende con narraciones inéditas. Colaboran Schlumberger, Morand, Gidé, Duhamel… Shakespeare and Company parece revivir, pero la realidad pronto obliga a Sylvia a vender sus más preciados recuerdos para mantenerse a flote, como las primeras obras de Hemingway con sus dedicatorias, las pruebas corregidas de Ulises, el primer manuscrito de Retrato del artista adolescente, titulado Stephen Hero y los otros manuscritos de Joyce: Música de Cámara, Dublineses y Pomes Peneach.

Veo a Sylvia llorar, y la imagen de las lecturas, incluso esa en la que Joyce le pide a Valéry que recite su poema Le Serpent; y mientras sucede he llegado sin darme cuenta al bulevar Saint Michel y los alemanes han invadido París. Brilla el sol. “Adrienne y yo fuimos al bulevar Sebastópol, y con lágrimas en los ojos, contemplamos a los refugiados que atravesaban la ciudad. Llegaban por la estación de Este, cruzaban París…” dice Sylvia. Franceses de todos los lugares cruzan el bulevar Saint Michel con sus enseres y sus carretas de ganado, donde se acurrucan los niños y los viejos. Las vacas pastan en los jardines de Luxemburgo; y por detrás llegan los alemanes, hombres con sus cascos y sus tanques y sus carros motorizados. Apenas quedan estadounidenses en París pero Sylvia se niega a marcharse. Ahora trabaja en la tienda una joven judía, Françoise, y por ella ha de compartir algunas de las imposiciones reservadas para los judíos. No ha de llevar la estrella de David, pero tampoco puede entrar en los teatros, ni en los cines, ni en los cafés, ni siquiera sentarse en los bancos de los parques, ni en los de las calles. Cuando Estados Unidos entra en Guerra, los nazis ponen finalmente su atención en Shakespeare and Company.

Se hace de noche. Se han encendido las farolas de Montparnasse y las luces de los cafés. He quedado para cenar, pero de camino quiero volver para despedirme. Subo por el bulevar Raspail hacia Notre Dame des Champs y tomo la calle de Fleurus a la derecha. Ya no vive allí Gertrude Stein, pero estoy viendo al «mejor cliente» de Sylvia subir las escaleras del número veintisiete para tomar té, holandas naturales y observar los cuadros de Picasso y de Juan Gris, “caliente y cómodo”, al lado de la gran chimenea siempre encendida. La gran mole del Odeón está oscurecida y la calle silenciosa, “tan tranquila como cualquier callecita de una ciudad provinciana”. Pero un enorme coche militar de color gris acaba de adelantarme y se ha detenido unos metros más adelante frente a la librería de Sylvia. Es un oficial alemán que quiere comprar el ejemplar de Finnegans Wake del escaparate. Sylvia dice que no está en venta “Es para mí”, dice. El alemán sale enfadado y se marcha. Continúo y me detengo por última vez frente a La Maison de Adrienne. Ella tiene el pelo gris y corto y parece una campesina gruesa. Más arriba el alemán ha vuelto pero Finnegans Wake ya no está. Sylvia dice que se lo ha llevado, y el oficial le asegura que volverá y confiscará todos sus bienes. La calle se acaba y he llegado al carrefour del Odeón. Voy a girar a la derecha, rumbo a Lipp, a través de la calle de Tournon. Sylvia y algunos amigos están metiéndolo todo en cestas de ropa, hasta los enchufes e interruptores. Y a Whitman, a Poe, a Wilde y a todos los demás. No queda nada. Un carpintero saca los estantes y un pintor tapa el letrero. Shakespeare and Company ya no existe.

La brisa mueve las hojas de los árboles, como campanillas, del bulevar Saint Germain. En Lipp resiste el gran espejo ante el que un hombre sacia su hambre después de llorar delante de Sylvia: “Pero Hemingway, no piense usted en lo que sus cuentos rinden ahora, lo importante es que es capaz de escribirlos”, le consuela ella. Sentado ante los manteles blancos de la brasserie pienso en que se cumple medio siglo de su muerte. Ella nunca abandonó París. Después del cierre de Shakespeare and Company vinieron a buscarla y pasó seis meses en un campo de internamiento. Luego la liberaron con la amenaza de volver a ser arrestada en cualquier momento, y se ocultó en la casa y el Hogar de los Estudiantes de su amiga Sarah Watson, en el bulevar Saint Michel. Pero pronto volvió a la calle del Odeón (que nunca dejó de visitar furtivamente), junto a Adrienne. En el restaurante se eleva el ruido constante de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones, pero aún puedo oír aquella voz “muy grave y profunda” al grito de “¡Sylvia, Sylvia!”, resonando de repente en el Odeón más de veinte años después del comienzo de todo en la pequeña y vecina Dupuytren. Los jeeps estadounidenses cercan los alrededores, y mientras los soldados alemanes huyen por las azoteas, Adrienne exclama sin poder creerlo: “¡Es Hemingway, es Hemingway!”. Mario de las Heras. Jot Down Magazine

Out of stock